以下のブログは、AIと2時間くらい対話をして、ある程度考えなどを討論したり、提案したりしながら最終的には出来上がった記事をAIにさらにブラッシュアップしてもらった記事になります。なので書いたのはワタシでもなく、AIなのかどうか?曖昧なところではありますが、最終的に自分の考えに落とし込めたので掲載しますね!

ところで最近のAIってすごい

ここ数年でAIの進化はすさまじいものがあります。画像を数秒で生成するSoraやMidjourney、文章を瞬時に作ってくれるChatGPT、そして日々進化を続けるAIアシスタントたち。世の中では「AIってすごい!」「AIが仕事を奪う!」なんて話題が飛び交っていますが、ワタシが思うに、

AIがすごいんじゃなくて、すごく見えるように使ってるだけという話なんですよ。

たとえば、最近は、いろんな人が「オレもGPT使ってるよ」と言ってくるようになりました。中には画像を見せてきて「これAIで作ったんだ!」と得意げな人もいます。しかし冷静に考えると、それはAIがすごいだけであって、その人自身がすごいわけではないのです。もちろんワタシも「単なるユーザーの一人」でしかないのです。

道具としてのAIをどう使うか。それが本当の意味での「付き合い方」かもしれません。

AIに自分を投影しすぎない

たとえばパソコンが登場したとき、「Wordが使えるから私はすごい!」と言っていた人がいたかもしれません。今では、Wordが使えるのは当たり前のことです。それと同じで、AIを使えるというのは「すごさ」ではなく「標準装備」になっていくと思っています。

にもかかわらず、AIを使っていることを自慢したり、AIの回答をそのままコピーして発信したり、まるで自分がすごいかのように振る舞う人もいます。そういう姿を見ると、

まだまだ本当の意味でのAIの使い方はこれから浸透していくのかなと思えてしまいます。

AIとの付き合い方で大事なのは、あくまで“自分の思考”を中心に据えておくことだと思います。AIに考えてもらうんじゃなくて、自分が考えたことを深掘りするためにAIを使う。その順番を間違えないことが大事です。

AIと歩む、“旅の相棒”としての視点

ワタシは、AIを“旅の相棒”のような存在として捉えています。

地図を読めるのはAIかもしれない。 けれど、どの道を選ぶかは自分です。

道具としてのAIはどんどん進化していくでしょう。でも、それをどう使うか、何を問い、何を得ようとするかは、人間側の成熟にかかっていると思えてしまいます。

たとえば、クリエイターの方々がAI活用でポスターを作る時、ワタシは「ただ画像が作れるようになればいい」というアドバイスはしません。それよりも、「このポスターを見たとき、お客さんはどう感じるか?」「この色、この言葉は、相手に届くか?」そういう問いを自分自身にも投げかけて、対話して一緒に考えて、AIにも協力してもらってブラッシュアップします。

AGI(汎用人工知能)が来る前に

そのうち、AGIというやつが来ると言われています。人間と同じように思考し、創造し、会話するAI。しかしそれって、一歩間違えて使う人間の精神が未熟だったら、むしろ危ないこともあると思います。

AIに何を聞くか。 AIと何を語るか。 AIと一緒に、何をつくって、何を残すか。

その問いが持てる人が、これからの時代に必要とされるんじゃないでしょうか。

AIとのフラットな関係

結局のところ、AIに期待しすぎても、恐れすぎても、本質を見失います。

ワタシはAIに対して「便利な道具」という認識を持ちつつ、同時に「共に進化する存在」としての敬意も払っています。自分の思考や感性を深めるためにAIを使う。自分が届かない視点をAIからもらう。そんな関係が理想です。

そして何より大切なのは、

AIを自慢しないこと。AIを怖がらないこと。AIを“自分化”しないこと。

AIは、道しるべを示してくれる友達であり。 その道を選ぶのは結局自分でしかないということです。

世界中の人々がAIを現状どう使っているかをAIに聞いてみた

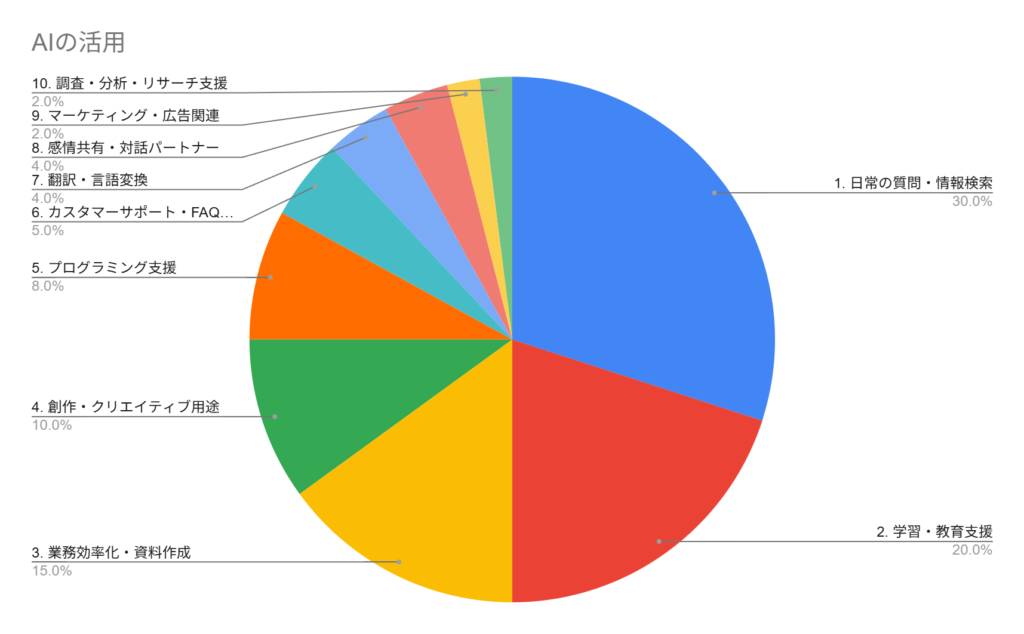

以下に、世界中の人々がAI(特にChatGPTのような生成AI)をどのように活用しているかについて、代表的な利用カテゴリとその概算割合を表形式でまとめました(※出典:OpenAIや各種調査機関の公開資料、2024年時点の傾向に基づく推計)。

| 利用カテゴリ | 主な内容例 | 概算利用割合 |

| 1. 日常の質問・情報検索 | 雑学、旅行、健康、料理、天気など | 約30% |

| 2. 学習・教育支援 | 語学学習、試験対策、宿題、家庭教師の代替 | 約20% |

| 3. 業務効率化・資料作成 | メール文案、企画書、報告書、議事録、コード生成 | 約15% |

| 4. 創作・クリエイティブ用途 | 小説・詩・コピーライティング、マンガ、イラスト構想 | 約10% |

| 5. プログラミング支援 | コーディング、バグ修正、アルゴリズム設計 | 約8% |

| 6. カスタマーサポート・FAQ業務 | チャットボットや問合せ対応の自動化 | 約5% |

| 7. 翻訳・言語変換 | 多言語翻訳、ローカライズ、文章の言い換え | 約4% |

| 8. 感情共有・対話パートナー | 日々の雑談、ストレス発散、日記のような使い方 | 約4% |

| 9. マーケティング・広告関連 | SNS投稿文、キャッチコピー、広告戦略立案 | 約2% |

| 10. 調査・分析・リサーチ支援 | マーケット分析、比較調査、業界研究 | 約2% |

生成AIユーザーって、実はこんなに多様!カテゴリ別にざっくり分類してみた

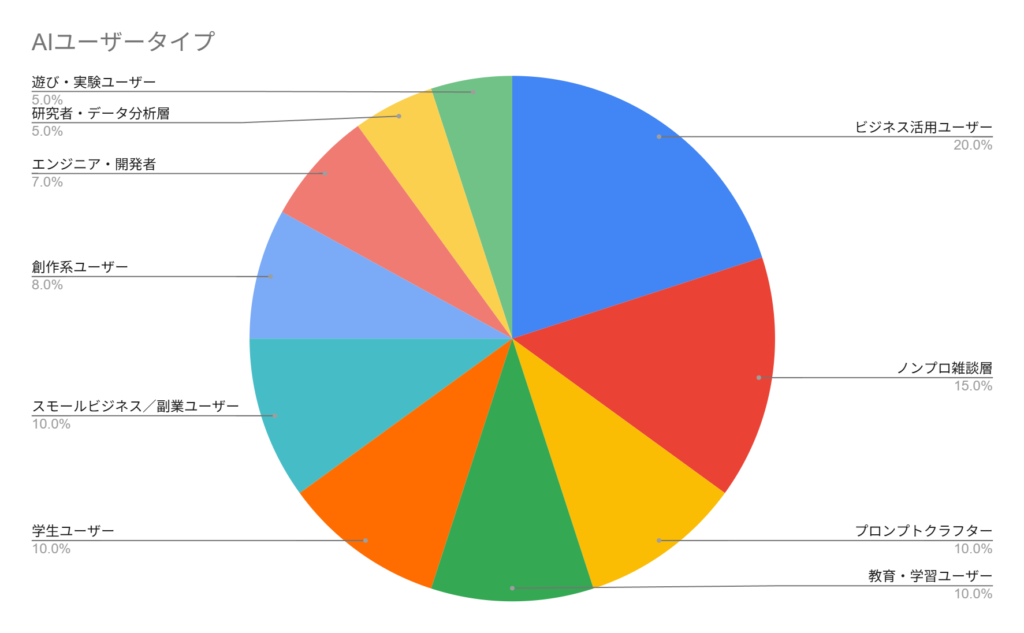

生成AIユーザー10タイプ+シェア予測(2024年推定)Chat GPT4o 推測(全世界での傾向)

| ユーザータイプ | 使い方の特徴 | 割合感 |

| ビジネス活用ユーザー | 企画書・議事録・資料づくり・アイデア出し。業務効率化をAIに委ねる。エクセルや社内文書にもフル活用 | 約20% |

| ノンプロ雑談層 | 雑談・癒し・占い・日記・恋愛相談など。娯楽や感情ケア的な使い方が中心 | 約15% |

| プロンプトクラフター | プロンプトを極める人たち。文章生成・画像・動画なんでもやる。「AI職人」的存在。NotionやZettelkastenとの組合せも好む | 約10% |

| 教育・学習ユーザー | 教師・講師・受験生・教育系YouTuberなど。問題作成・学習補助・作文支援など | 約10% |

| 学生ユーザー | 課題レポート・志望動機・入試対策・英作文など。中高生~大学生まで幅広く存在 | 約10% |

| スモールビジネス/副業ユーザー | SNS投稿・チラシ作成・LP制作・問い合わせメールの改善など副業支援系 | 約10% |

| 創作系ユーザー | 小説・脚本・ブログ・マンガ・広告コピーなど。アイデア出しから構成までAIに支援させる | 約8% |

| エンジニア・開発者 | コード補完・エラー解消・ShellやSQL、Git補助。OpenAI APIやCopilotと併用多数 | 約7% |

| 研究者・データ分析層 | 数値処理・統計・論文要約・RubyやPythonでの解析など。高度な仮説検証を支援 | 約5% |

| 遊び・実験ユーザー | 変な質問、AI同士の対話、Sora動画、画像生成、罠プロンプトなど「AIと遊ぶ」人たち | 約5% |

見ての通り、「AI活用」って言ってもまるで十人十色。

特に最近は プロンプトのうまさよりも、AIとどう付き合っているか が問われてる気がします。

そして、意外と多いのが「非ガチ勢」の皆さん。

「AIって便利だけど、なんか怖い」「よくわからないけど、とりあえず雑談してる」みたいな使い方も立派なユーザー層。

これはこれでAI普及に大事な役割を果たしてるのです。

ワタシ自身も含めて、AIの前ではみんなただの「使い手」でしかなくて、

AIを使えること”がスゴいんじゃなく、AIを活かして何をするかの方が面白いんじゃないか?と感じます。

AGI(汎用人工知能)が来たら、この構図はもっと大きく変わるはず。

だから今は、「人間として何をAIに託すか?」を日々チューニングしていく時代なんじゃないかな~と思ってます。